脂質異常症について

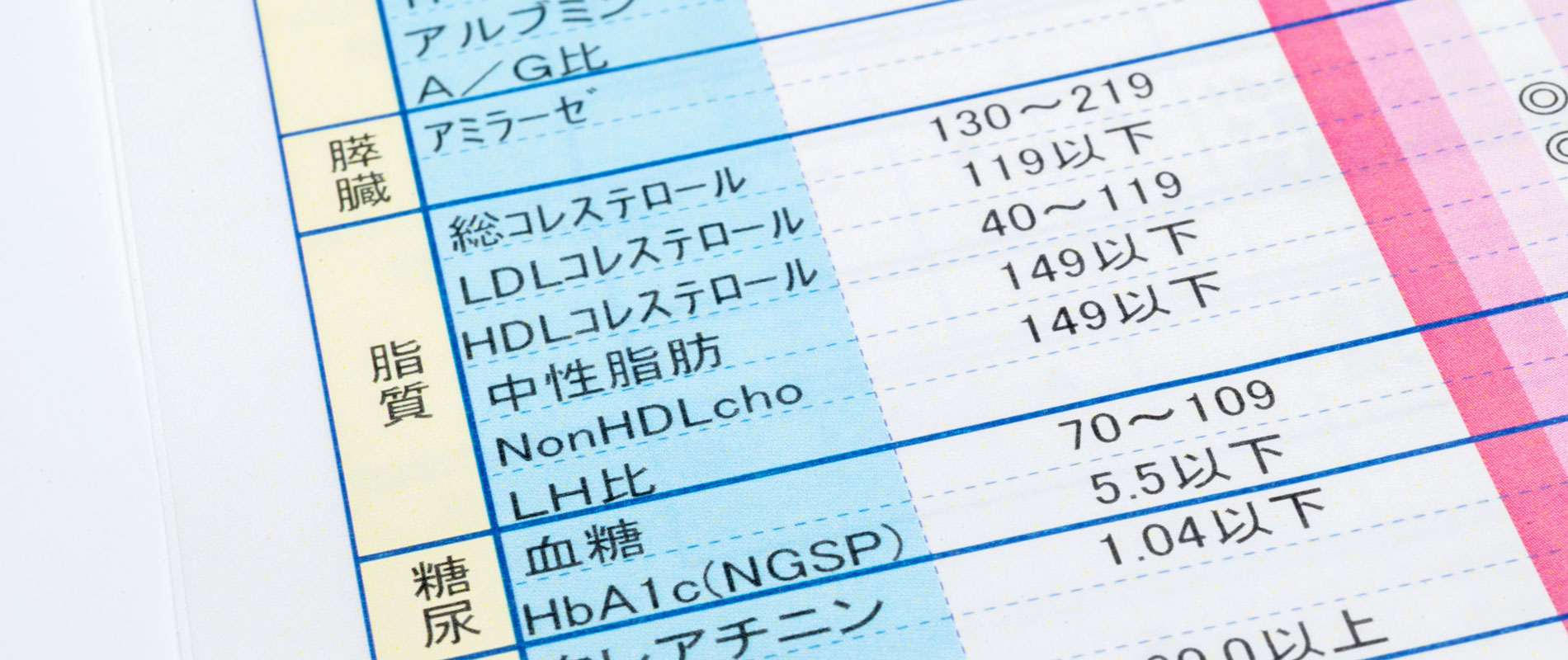

脂質異常症とは、血液中の脂質(コレステロールや中性脂肪)のバランスが乱れた状態を指します。具体的には、LDL(いわゆる”悪玉”コレステロール)や中性脂肪が基準値よりも高くなる、あるいはHDL(”善玉”コレステロール)が低くなることが特徴です。このような脂質の異常は、初期の段階では自覚症状がほとんどなく、気づかないうちに進行していきます。

脂質異常症が長期間にわたって続くと、血管の内側に脂質がたまり、血管が硬くなる「動脈硬化」が進行します。動脈硬化は、血管の柔軟性を失わせ、やがて血流を妨げる原因となり、心筋梗塞や脳梗塞、脳出血といった重大な循環器疾患を引き起こすリスクが高まります。とくに脳神経外科的には、脳卒中の発症リスクとの関連が重要視されます。

この疾患の発症には、食べ過ぎや脂質の多い食生活、運動不足、喫煙、過度の飲酒、ストレスなど、日々の生活習慣が大きく関与しています。そのため、脂質異常症は「生活習慣病」のひとつとされています。また、家族性高コレステロール血症という、遺伝的な体質によって若年から高コレステロール状態になるタイプも存在し、早期発見と管理が重要です。

治療の基本は生活習慣の改善です。バランスのとれた食事、適度な運動、禁煙、節酒を心がけ、適正な体重を維持することが推奨されます。これらの取り組みで十分な改善が得られない場合には、薬物療法が検討されます。代表的な薬剤には、肝臓でのコレステロールの合成を抑えるスタチン系薬剤や、中性脂肪を減らすフィブラート系薬剤、さらには最近ではPCSK9阻害薬など新しいタイプの薬も使用されるようになっています。治療方針は、患者さんの年齢や基礎疾患、動脈硬化のリスクなどを総合的に判断し、個別に決定されます。

脂質異常症は、「沈黙の疾患」とも呼ばれるように、症状が出にくいため放置されがちですが、将来的な脳卒中や心疾患の予防には早期発見と継続的な管理が欠かせません。定期的な健康診断を受け、医師と相談しながら適切な対策を講じましょう。

脂質異常症の原因

食生活の乱れ

脂質や糖分の多い食事、過食、食物繊維の不足などがコレステロールや中性脂肪の上昇に関与します。

運動不足

身体活動が少ないと脂質代謝が悪化し、悪玉コレステロール(LDL)の増加や中性脂肪の蓄積を招きます。

喫煙

タバコは善玉コレステロール(HDL)を低下させ、動脈硬化の進行を促進します。

過度の飲酒

アルコールの過剰摂取は中性脂肪を増加させ、脂質異常症のリスクを高めます。

肥満・特に内臓脂肪の蓄積

内臓脂肪の増加はインスリン抵抗性や脂質代謝異常を引き起こしやすくなります。

ストレスや睡眠不足

慢性的なストレスや睡眠不足は自律神経のバランスを崩し、ホルモンや脂質代謝に悪影響を及ぼします。

加齢

年齢を重ねることで代謝が低下し、脂質異常が起こりやすくなります。

遺伝的要因(家族性高コレステロール血症など)

遺伝的にコレステロール値が高くなる体質の方もおり、若年でも動脈硬化のリスクが高くなります。

他の疾患の影響

糖尿病、甲状腺機能低下症、腎疾患、肝疾患などが脂質異常を引き起こすことがあります。

薬剤の影響

ステロイド剤、利尿薬、経口避妊薬など一部の薬剤が脂質代謝に影響を及ぼす場合があります。

脂質異常症が原因で起こりえる主な病気

脳梗塞(脳血栓・脳塞栓)

動脈硬化によって脳の血管が狭くなったり詰まったりすることで、脳の一部が壊死する病気です。半身まひや言語障害など重い後遺症を残すことがあります。

一過性脳虚血発作

脳への血流が一時的に悪くなる発作で、数分から数十分で症状が回復しますが、脳梗塞の前兆として注意が必要です。

脳出血

高脂血症による動脈硬化が血管をもろくし、血管が破れて出血することがあります。高血圧と併発することも多いです。

頸動脈狭窄症

首の動脈(頸動脈)にコレステロールが蓄積し、血流が悪くなることで、脳卒中のリスクが高まります。

心筋梗塞

心臓の血管が動脈硬化で詰まり、心筋が壊死する疾患です。脂質異常症が最も重大な危険因子のひとつです。

狭心症

心臓の血流が一時的に不足し、胸の痛みや圧迫感を引き起こします。放置すると心筋梗塞に進行する可能性があります。

大動脈瘤・大動脈解離

大動脈がもろくなることで、こぶのように膨らんだり、血管壁が裂けるなどの重篤な状態になることがあります。

末梢動脈疾患

足の血管など末梢の動脈が狭くなり、歩行時の痛みや足の冷え・しびれを引き起こします。重症化すると壊疽に至ることもあります。

脂肪肝・非アルコール性脂肪性肝疾患

中性脂肪が肝臓に蓄積し、肝機能障害の原因となることがあります。

脂質異常症の主な治療方法

食事療法

脂質や糖分の摂取を控え、野菜・魚・食物繊維を多く含むバランスの良い食事を心がけます。特に飽和脂肪酸やトランス脂肪酸の摂取を減らすことが重要です。

運動療法

有酸素運動(ウォーキングやジョギングなど)を中心に、週150分以上の定期的な運動が推奨されます。運動はHDL(善玉)コレステロールを増やし、中性脂肪を減らす効果があります。

禁煙

喫煙はHDL(善玉)コレステロールを減少させ、動脈硬化を進行させるため、禁煙が強く推奨されます。

アルコール摂取量の調整

アルコールの摂取は中性脂肪を上昇させることがあるため、節度ある飲酒または断酒が望まれます。

薬物療法

生活習慣の改善で十分な効果が得られない場合、以下のような薬剤を使用します

- スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬):LDLコレステロールの低下に最もよく使われる薬

- フィブラート系薬剤:中性脂肪を減らし、HDLを増やす作用

- EPA製剤:中性脂肪を下げる作用があり、心血管イベントの予防にも有効

- PCSK9阻害薬:強力にLDLコレステロールを下げる新しいタイプの注射薬(必要時に使用)

脂質異常症の方の日常生活での留意点

脂質異常症は、生活習慣の見直しによって大きく改善が期待できる病気です。薬物療法が必要な場合でも、日常生活での管理が治療効果を高め、動脈硬化や脳卒中といった合併症の予防につながります。以下の点に注意しながら、日々の生活を整えていきましょう。

まず、食生活の改善が重要です。飽和脂肪酸やトランス脂肪酸を多く含む食品(揚げ物、菓子類、加工食品など)を控え、野菜、海藻、きのこ類、青魚、大豆製品を積極的に摂るようにしましょう。特に青魚に多く含まれるEPAやDHAは、中性脂肪の低下に有効です。1日3食を規則正しくとり、過食や夜遅い食事は避けましょう。

次に、運動習慣を持つことが推奨されます。有酸素運動(ウォーキング、軽いジョギング、サイクリングなど)を週に3〜5日、1日30分程度継続することで、善玉コレステロールの増加や体脂肪の減少が期待できます。無理のない範囲で、日常に運動を取り入れてください。

また、喫煙は動脈硬化を進行させる大きな要因であり、善玉コレステロールを減少させるため、脂質異常症のある方は禁煙が強く勧められます。同様に、飲酒についても節度を保つことが大切で、特に中性脂肪が高い方はアルコールの摂取を控えるようにしましょう。

適正体重の維持も大きなポイントです。肥満、特に内臓脂肪の増加は脂質異常と強く関連しているため、無理のない減量を目指しましょう。

さらに、定期的な通院と血液検査を受けることで、脂質の変動を早期に把握し、必要に応じて治療方針を見直すことができます。脂質異常症は自覚症状が乏しいため、自己判断で通院を中断しないことが大切です。

脂質異常症は「沈黙の病」とも呼ばれ、気づかぬうちに動脈硬化を進行させてしまいます。日々の小さな習慣の積み重ねが、将来の脳梗塞や心疾患の予防につながります。当院では生活指導も含めたトータルなサポートを行っていますので、お気軽にご相談ください。