高尿酸血症は『痛風』だけの問題ではなく

全身の健康状態にも影響を及ぼします

高尿酸血症について

血液中の尿酸値が7.0mg/dLを超えた状態を「高尿酸血症」と呼びます。尿酸は体内の細胞が分解される過程や、食事中のプリン体から生成される老廃物のひとつで、通常は腎臓から尿として排泄されます。しかし、何らかの原因で尿酸の産生が過剰になったり、排泄がうまくいかなかったりすると、血中に尿酸が蓄積し高尿酸血症となります。

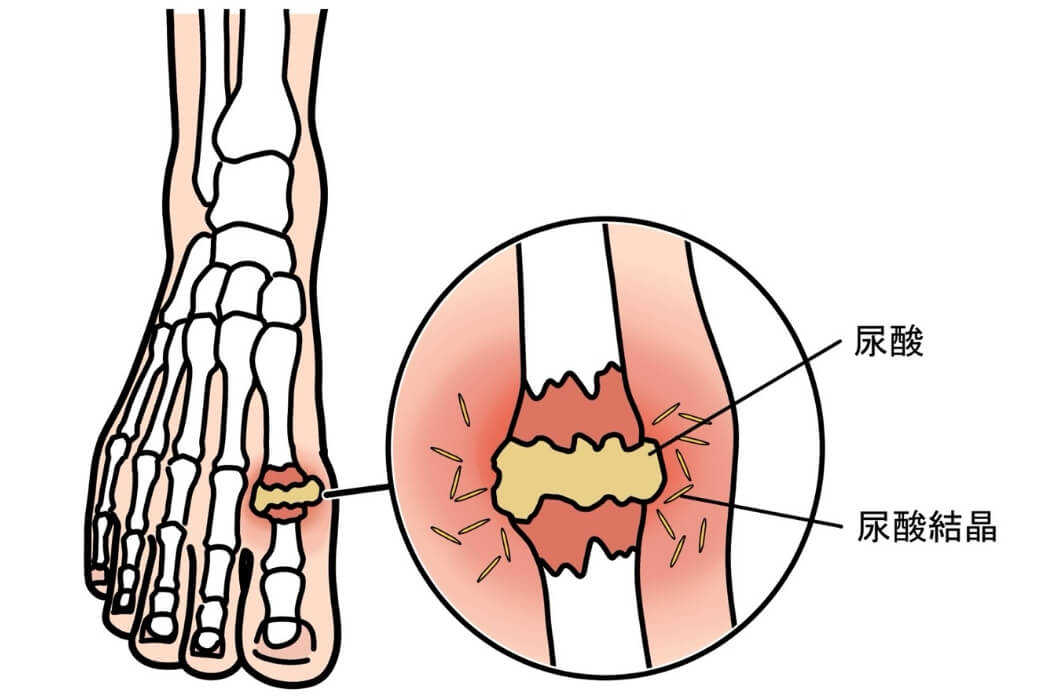

高尿酸血症が持続すると、体内の尿酸が結晶化してさまざまな場所に沈着し、健康に悪影響を及ぼすようになります。特に関節に尿酸結晶がたまると、激しい痛みを伴う「痛風発作」が引き起こされることがあります。さらに、腎臓や尿路に結晶が沈着すれば腎結石・尿路結石の原因となり、腎臓の中に蓄積すれば「痛風腎」と呼ばれる腎障害に進行し、腎機能の低下を招くこともあります。

また、高尿酸血症の患者さんには、肥満、高血圧、脂質異常症、糖尿病といった生活習慣病を併発しているケースが多く見られ、これらが複合的に絡み合うことで動脈硬化や心血管疾患のリスクも高まります。

発症の背景には、プリン体を多く含む食品の過剰摂取、飲酒(特にビールや日本酒)、肥満、ストレス、腎機能の低下、さらには遺伝的体質など、さまざまな要因が関与しています。

治療の基本は、まず食事の見直しや体重管理、適度な運動など生活習慣の改善です。それでも尿酸値がコントロールできない場合は、薬物療法を併用し、尿酸値を6.0mg/dL以下に保つことを目標とします。

使用される主な薬剤には、尿酸の生成を抑える薬(アロプリノール[ザイロリック・アロシトール]、フェブキソスタット[フェブリク]、トピロキソスタット[トピロリック])や、尿酸の排泄を促す薬(ベンズブロマロン[ユリノーム]、プロベネシド、ブコローム)などがあります。治療薬の選択は、患者さんの体質や合併症の有無に応じて適切に判断されます。

高尿酸血症は「痛風」だけの問題ではなく、全身の健康状態にも大きな影響を及ぼす疾患です。自覚症状がないうちから適切な対策を講じることが、将来的な合併症の予防につながります。

高尿酸血症の原因

高尿酸血症は、血液中の尿酸値が高くなることで発症する病気です。尿酸は体内の細胞が分解される過程や、食品に含まれる「プリン体」という成分から作られ、通常は腎臓から尿として排泄されます。しかし、尿酸の生成が過剰になったり、排泄がうまく行われなかったりすると、血中に尿酸が蓄積し、高尿酸血症を引き起こします。

原因は大きく分けて「尿酸の産生過剰型」と「尿酸の排泄低下型」に分類されます。前者では、プリン体を多く含む食品(肉類、魚卵、レバー、アルコール類、特にビールなど)を頻繁に摂取したり、激しい運動やストレスで体内の細胞が多く分解されたりすることによって、尿酸の量が増加します。また、遺伝的な体質によって、体内での尿酸生成が元々多い人もいます。

一方、後者の排泄低下型では、腎臓の機能が低下して尿酸の排泄能力が弱まっていることが原因となります。慢性腎臓病や加齢に伴う腎機能の低下が関係するほか、脱水や利尿薬の使用も尿酸の排泄を妨げる要因となります。

さらに、肥満やメタボリックシンドローム(内臓脂肪型肥満、高血圧、脂質異常症、高血糖を伴う状態)は高尿酸血症と深く関係しており、これらの生活習慣病があると尿酸の代謝や排泄に悪影響を及ぼします。飲酒習慣も大きな要因のひとつで、アルコールが尿酸の産生を促進し、同時に腎臓からの排泄も抑制するため、尿酸値が上がりやすくなります。

このように高尿酸血症は、日々の生活習慣や体質、腎機能の状態など、複数の要因が複雑に絡み合って発症します。放置すると痛風や腎障害、さらには動脈硬化の進行に関与することもあるため、原因を見極めたうえで早期に対応することが大切です。

高尿酸血症が原因で起こりえる主な病気

高尿酸血症は、体内に尿酸が過剰に蓄積された状態を指しますが、放置するとさまざまな病気を引き起こす可能性があります。その代表的なものが「痛風」です。尿酸が関節に結晶として沈着することで、激しい痛みや腫れを伴う急性関節炎が起こります。特に足の親指の付け根に多くみられ、突然の発作として現れます。

さらに尿酸は、腎臓や尿路にも悪影響を及ぼします。尿酸結晶が腎臓内に沈着すると、「痛風腎」と呼ばれる慢性腎障害に進行することがあり、腎機能が徐々に低下していきます。また、「腎結石」や「尿路結石」の原因にもなり、激しい腰痛や血尿を引き起こすことがあります。

高尿酸血症は、代謝異常の一環として、肥満・高血圧・脂質異常症・糖尿病といった生活習慣病と密接に関係しており、これらの疾患と重なって動脈硬化の進行を早めることが知られています。その結果、脳梗塞や心筋梗塞といった命に関わる重大な疾患のリスクも高まります。

脳神経外科領域でも、高尿酸血症は軽視できないリスク因子のひとつです。特に高血圧と併発している場合、脳血管への負担が大きくなり、脳出血や脳梗塞の発症リスクが増すことが報告されています。

このように、高尿酸血症は単なる「尿酸値の異常」ではなく、全身のさまざまな臓器に悪影響を及ぼす可能性がある疾患です。定期的な血液検査で尿酸値を確認し、異常がある場合には早期からの生活習慣の見直しや治療が重要です。

高尿酸血症の主な治療方法

高尿酸血症の治療は、単に尿酸値を下げることだけでなく、将来的な痛風発作や腎機能障害、脳・心血管疾患などの合併症を予防することが重要です。治療は生活習慣の見直しと薬物療法を柱に行われます。

まず基本となるのが食事療法です。尿酸のもととなる「プリン体」を多く含む食品(レバー、魚卵、干物、アルコールなど)の摂取を控えることが推奨されます。バランスのとれた食事に加えて、水分をしっかり摂ることも大切です。1日2リットルを目安に水分補給を行うことで、尿酸の排泄を促進します。

体重管理も重要な治療のひとつです。肥満は尿酸の排泄を妨げる原因となるため、適正体重を維持することで尿酸値の安定化が期待できます。軽い有酸素運動を日常的に取り入れ、無理なく継続することがポイントです。

さらに、アルコールの制限も欠かせません。特にビールや日本酒はプリン体を多く含み、尿酸値を上昇させる要因となります。飲酒習慣の見直しは、尿酸管理に直結します。

これらの生活改善でも尿酸値が十分に下がらない場合には、薬物療法が必要となります。尿酸の生成を抑える薬(アロプリノール、フェブキソスタットなど)や、尿酸の排泄を促進する薬(ベンズブロマロン、プロベネシドなど)を使用し、尿酸値6.0mg/dL以下を目指します。

また、高尿酸血症はしばしば高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病と併発します。これらの疾患を総合的に管理することで、脳梗塞や心疾患の予防にもつながります。特に脳神経外科領域では、脳血管の健康維持のためにも尿酸管理は重要な意味を持ちます。

治療は一時的なものではなく、継続的な取り組みが必要です。定期的な血液検査を通じて尿酸値や腎機能を確認し、医師と相談しながら最適な治療を続けていきましょう。

高尿酸血症の方の日常生活での留意点

高尿酸血症は、日常生活の過ごし方が尿酸値に大きく影響する病気です。治療と予防のためには、継続的な生活習慣の見直しが重要です。

まず、食事管理が基本です。プリン体を多く含む食品(レバー、魚卵、干物、アルコール類など)の摂取は控えめにし、野菜や海藻、乳製品を取り入れたバランスの良い食生活を心がけましょう。特にアルコール、なかでもビールは尿酸値を上げやすいため、量を減らすか可能であれば控えることが望ましいです。

次に、十分な水分摂取が大切です。水分をしっかりとることで尿酸の排泄が促されます。1日あたり約2リットルを目安に水やお茶などをこまめに飲むようにしましょう。ただし、腎疾患などがある方は、医師の指示に従ってください。

適度な運動も尿酸値の改善に効果があります。急激な運動や無理な筋トレは逆に尿酸値を上げることがあるため、ウォーキングや軽いストレッチなど、継続しやすい運動から始めることをおすすめします。

また、体重の管理も重要です。肥満は尿酸の排泄を妨げるため、適正体重の維持を目指しましょう。急激なダイエットはかえって尿酸値を悪化させることがあるため、無理のないペースでの減量を心がけてください。

さらに、ストレスのコントロールや十分な睡眠も、尿酸値の安定に役立ちます。精神的ストレスや過労も体に負担をかけ、尿酸の代謝に悪影響を及ぼすことがあります。

高尿酸血症は放置すると痛風や腎障害、脳血管疾患のリスクにもつながります。日々の生活の中で無理なく継続できる工夫を取り入れながら、医師の指導のもとで定期的な検査と管理を行うことが大切です。